| |

| |

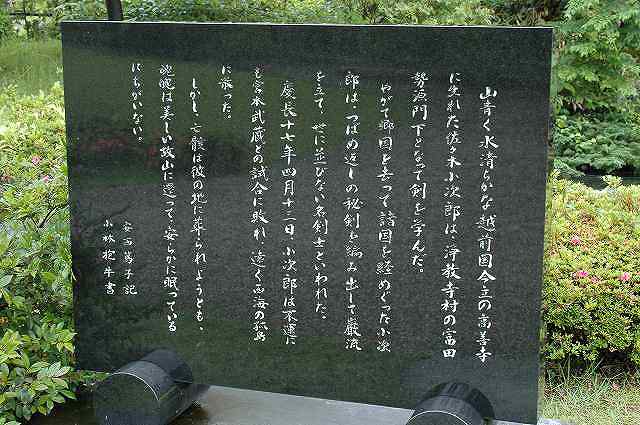

| 佐々木小次郎に関する情報には色々あって、特に出生地を巡る議論は実に喧(かまびす)しい。 ところで、越前説(高善寺説、浄教寺説)、岩国(周防山口)説、豊前説などに出てくる佐々木小次郎はそれぞれ別人であろうか?そうではなく、岩国説や豊前説は越前・富田勢源道場で勢源の弟・治郎右衛門景政と勝負してこれに打ち勝ち、その後、剣の修業に旅立って行った小次郎のその後の人生をそれぞれに伝えているように思われる。 1.高善寺説(福井県今立町) 3.その他の生誕地説や伝承 |

| 『本朝武芸小伝』は巌流島で最後の戦いに臨んだ小次郎の剛勇を今に伝える。 『本朝武芸小伝』(1716年日夏繁高、綿谷雪〔訳〕人物往来社 ) 中村守和いわく。巌流、宮本武蔵と仕相のこと昔日老翁の物語を聞きしは、すでにその期日に及んで貴賤見物のため舟嶋に渡海することおびただし。巌流も船場にいたりて乗船す。巌流、渡守に告げて日く、「今日の渡海甚し。いかなることかある」渡守いわく、「君知らずや、今日巌流という兵法づかい、宮本武蔵と舟嶋にて仕相あり。このゆえに見物せんとて、未明より渡海ひきもきらず」という。巌流が日く、「吾れその巌流なり」渡守おどろき、ささやいて日く、「君巌流たらば、この船を他方につくべし。早く他州に去り給うべし。君の術、神のごとしというとも、宮本が党はなはだ多し。決して命を保つことあたわじ」 巌流いわく、「汝が言うごとく今日の仕相、吾れ生きんことを欲せず。然りといえども堅く仕相のことを約し、たとい死すとも約をたがうることは勇士のせざるところなり。われ必ず船嶋に死すべし。汝わが魂を祭って水をそそぐべし。賤夫といえどもその志を感ず」とて、懐中より鼻紙袋を取り出して、渡守に与う。渡守涙を流してその豪勇を感ず。すでにして船嶋につく。巌流舟より飛び下り、武蔵を待つ。武蔵もまたここに来たりて、ついに刺撃におよぶ。巌流力を励し、電光のごとく稲妻のごとく術をふるうといえども、不幸にして命を舟嶋にとどむと也。 |

|

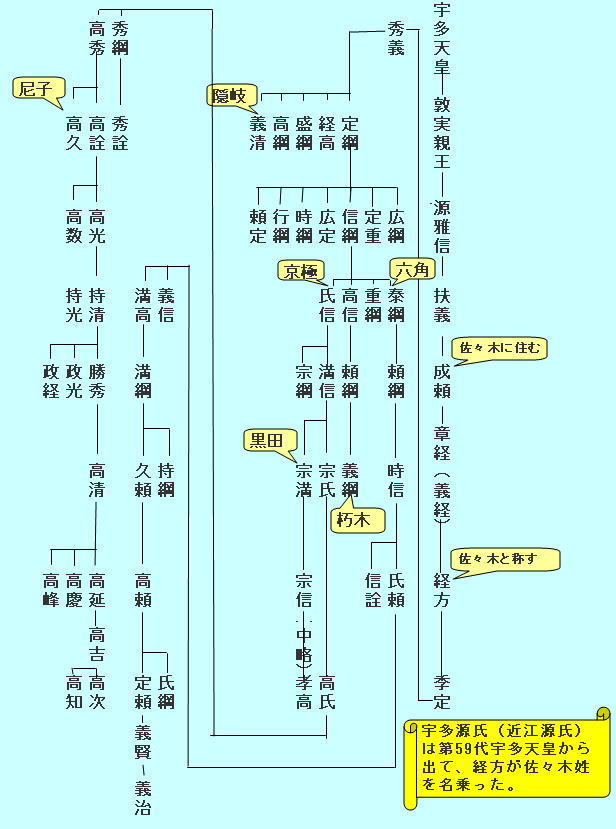

宇多天皇の後裔である宇多源氏は初代・源雅信(みなもとのまさのぶ、920〜993)に始まる。経方が近江蒲生郡佐々木庄に住み佐々木氏を名乗った。佐々木氏からは幾人もの傑出した武将が生まれた。 ※数百年前からの系図であるから細部については異説がある。 |